[dropcap]3[/dropcap]月14日(土)に東京の日本映像翻訳アカデミー(JVTA)で「インド映画を10倍楽しむ方法」と題して講演を行った。場所柄、映画の字幕翻訳を生業とするインド映画初級者向けの講座として企画されたものだが、蓋を開けてみると受講者に字幕翻訳者は少なく、インド映画ファンがほとんどを占める講座となった。受講者数は60名弱と報告を受けている。

講演の内容は以下の通りである:

- そもそも、なぜインド映画か

- インド映画とは

- インド映画はひとつではない

- ヒンディー語とヒンディー語映画について

- ヒンディー語映画のスターたち

- インド映画の舞台裏

- インド映画を楽しむコツ

- インド映画の誤解を解く

はっきり言って、インド映画のことをよく知っている人には何の新たな知見も提供できていないような本当に初心者向けの内容だったのだが、興味がある人もいると思うので、ここで簡単にどんなことを話したか、講座で使用したPPTファイルを転用しながら、まとめておこうと思う。

1.そもそも、なぜインド映画か

インド映画に関わっている者の心情として、「インド映画を見なければ人でなし」みたいな大それたことは口が裂けても言えないものだ。もしかしたらもっと権威のある言語や国の映画界に関わっている人々はそういう気持ちで臨んでいるのかもしれないが、インド映画が目指すところはそこではない。「世界で結構インド映画が人気になっているから日本人もどうですか」ぐらいが精一杯だ。別にインド映画がなくても日本人は生きて行けるし、万人にインド映画が受け容れられないのは重々承知している。

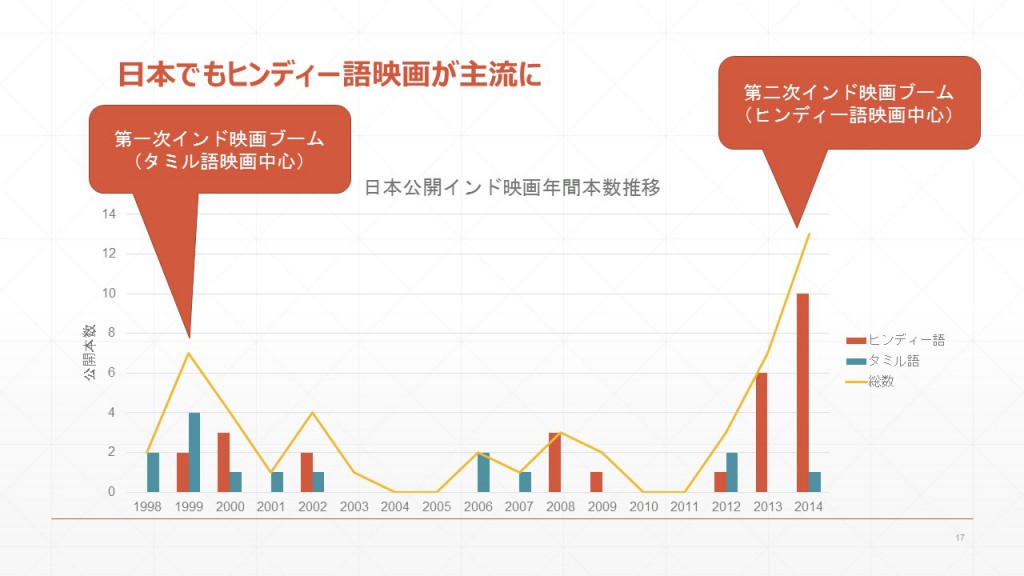

それでも、今、日本で、インド映画に注目する理由が一応生じて来ている。以下のグラフを見ていただきたい。 ((このグラフを作成するにあたり、アジア映画研究家の松岡環先生に資料を提供していただいた。この場を借りて感謝したい。また、このグラフには以下の3作品も含めてあるが、人によってはインド映画と認めないかもしれない:2002年の「モンスーン・ウェディング」、2003年の「ベッカムに恋して」、2009年の「スラムドッグ$ミリオネア」)) ここ15年ほどの、日本で劇場公開されたインド映画の本数をまとめたものである。映画祭などでの上映は含んでいない。

第一次インド映画ブームは1998年の「ムトゥ 踊るマハラジャ」の大ヒットを機に起こっており、1999年をピークに、この時期に数本のインド映画が劇場公開された。このブームは様々な要因から急速に終息した。2004年には0本となっているが、これは2003年にNHK BS2で放映された韓国ドラマ「冬のソナタ」から始まった韓流ブームに完全に持って行かれてしまったと分析できる。韓流ブームはインド映画ブームの屍の上に成り立っていたのである。

だが、現在は状況が一変している。2012年から2014年にかけてインド映画の公開本数が急増している。第二次インド映画ブームと呼んで差し支えない状況だ。2012年に劇場公開された「ロボット」がまずはブーム復活の先鞭を付けたと言えるのだが、躍進の一番の原動力は2013年に公開された「きっと、うまくいく」だったと断言していいだろう。インド映画史上最高傑作の一本に数えられるこの作品がもし日本で失敗したらもうインド映画はお呼びでないと思っていたが、やはり良い映画は誰が見ても良いらしく、日本の観客にも熱烈に迎えられた。2014年にインド映画は過去最高の公開本数を記録するが、そのきっかけとなったのは「きっと、うまくいく」だった。

また、2015年も第1四半期が終わろうとしているが、この3ヶ月間だけでも4本のインド映画が劇場公開されている。

これは、21世紀に入ってインド映画が体験した劇的な変化と無関係ではない。映画の「産業化」やマルチプレックスの普及など、様々な要因からインド映画は都市在住中産階級の娯楽として定着し、日本人をはじめとした海外の観客も容易に楽しめるような作品が増えて来たのである。

実はインド映画は元々、中東、アフリカ、旧ソ連圏などで人気を博していたのだが、21世紀以降、インド映画の進化に伴って、欧米諸国を中心に新たなファンを獲得している。その流れがようやく日本にも届いたというのが、第二次インド映画ブームの実態だと言えよう。時代は正にインド映画なのである。

2.インド映画とは

一口に「インド映画」と言っても、実はその定義は難しい。インド人またはインド系移民は世界中に散らばっており、各国の映画産業で身を立てる者も少なくない。そして、彼らがインド映画らしい映画を移住先で作るとは限らない。監督がインド人もしくはインド系だからと言って、単純に「インド映画」だとは言いにくい現状がある。逆に、監督のみが外国人、もしくはそれに近い状態で、舞台はインド、キャストもクルーもインド人という映画も登場している。これに加えて資本の問題もある。現在、世界的に見て、映画制作費の出資元が国境を越えて多岐に渡ることが増えており、映画の「国籍」から曖昧になって来ている。インド映画の出資元も、今ではインド国内に限らなくなっている。

例として以下のような映画を挙げてみた:

「スラムドッグ$ミリオネア」(2008年)は英国人監督ダニー・ボイルの作品だが、キャストはインド人ばかりであるし、裏方でも多数のインド人が活躍した。この映画はアカデミー賞を何部門も受賞したが、その中で3人のインド人――音楽家ARレヘマーン、作詞家グルザール、音響技師ラスール・プークッティー――が楽曲面で受賞を果たしている。一般に「スラムドッグ$ミリオネア」は英国映画とされているが、限りなくインド映画に近い作品であり、インド映画の亜種として捉えても大きな支障はない。

「ガンジー」(1982年)もアカデミー賞受賞作品である。監督のリチャード・アッテンボローは英国人であるし、主演も英国人俳優ベン・キングズレーが務めた。ただ、インドを舞台にし、インド独立の父の生涯をテーマとし、脇役として多数のインド人俳優が出演している。これをインド映画と言う人はほとんどいないと思うが、「インド映画の定義とは何か」を考える上では一考に値する作品だ。

それとは逆に、インド人映画監督が撮影した英米の映画もある。「シックス・センス」(1999年)は完全にハリウッド映画だが、監督はインド人のナイト・シャーマラン。言われなければインド人監督の映画とは誰も気付かないだろう。英国映画「エリザベス」(1998年)やその続編「エリザベス:ゴールデン・エイジ」(2007年)もインドらしさは微塵も滲み出ていないが、監督はインド人のシェーカル・カプールだ。彼はインドで「Mr. India」(1987年)や「Bandit Queen」(1994年)などのインド映画を撮っているため、インドで映画を撮っていないナイト・シャーマランに比べて、「何映画の監督なのか」という問いに答えるのが困難となる。「落下の王国」(2006年)の監督タルセーム・スィンもインド人だ。この映画はインドでロケが行われており、監督の出自を予想しやすいが、それでも一般的なインド映画からはかけ離れている。それに対してインド系英国人グリンダル・チャッダー監督が撮った「ベッカムに恋して」(2002年)は、インド系移民の子供が直面する問題を扱っており、インド映画に近い作りになっている。これはインド映画と呼んでも語弊が生じにくい。

また、かつて「Marigold」(2007年)という映画があった。米国人の映画監督がヒンディー語映画界のスター、サルマーン・カーンを起用して撮った映画である。その作りはインド映画そのもので、歌と踊りもしっかり入っていた。全然ヒットしなかったが、時代の徒花として記憶されている。これはもしかしたらインド映画と呼んでいいのかもしれない。

このように、インド映画を定義するのは難しいのだが、どうやら重要になって来るのは「インドらしさ」という曖昧な要素のようだ。誰が撮ろうと誰が主演しようと、「インドらしさ」さえあればインド映画と呼べるだけの条件がかなり揃う。監督はインド人であるのが好ましいが、舞台がインドである必要は全くない。インド人やインド系移民が抱える問題をインド人の視点と感情から取り扱っているかどうか、インド映画が長年培って来た文法を尊重して撮っているかどうか、そんなところが「インドらしさ」だと言える。ひとまず「インドらしさ」をインド映画の定義だとして話を進めて行きたい。

3.インド映画はひとつではない

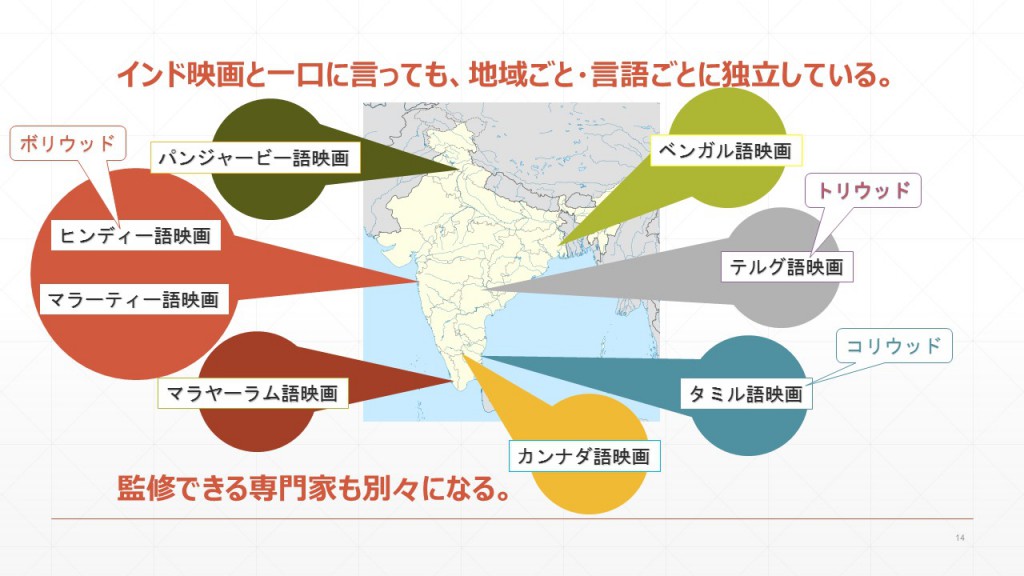

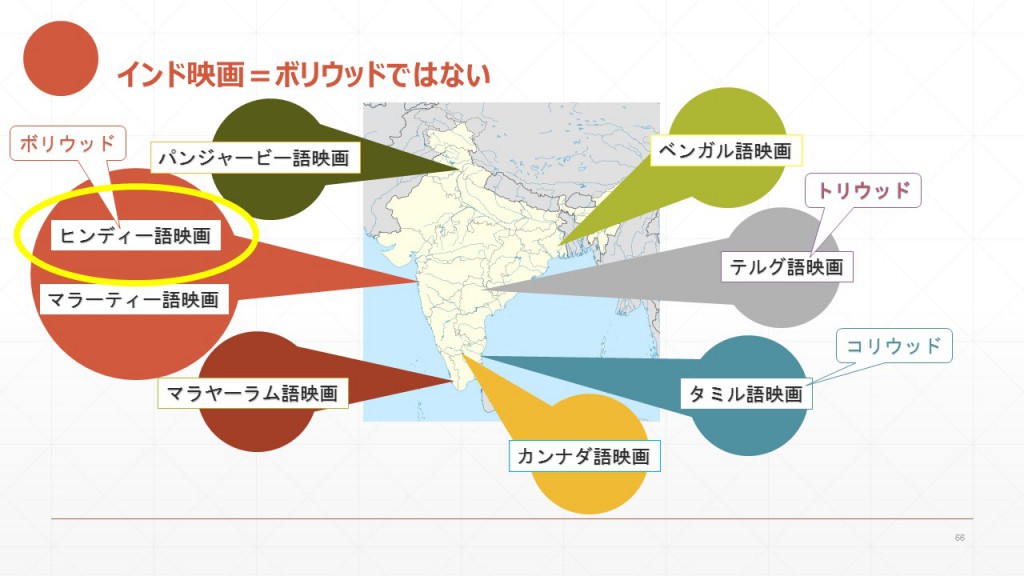

さて、「インド映画」の定義について、保留に近い決着が付いたとして、インド映画の特徴についてさらに詳しく見て行くことにする。そうするとすぐに大きな問題にぶち当たる。外の映画と区別する上での「インド映画」の定義を考えるよりもさらに困難なほどの多様性を、インド映画は内包しているのである。その大きな原因は、インドが多言語国家であることだ。憲法で規定されているインド諸語だけでも22あり、それに英語を加えた23言語が一般に「公用語」扱いされている。

映画が無声だった頃はこのような問題は発生しにくかったが、トーキー技術が導入されたことで、インド映画は言語ごとに作られるようになり、映画産業も言語別に独立して発展することになった。各映画産業の拠点となったのは、その言語が話されている地域における文化的・経済的な中心地であることが多い。ヒンディー語映画だけは例外で、マラーティー語を主要言語とするマハーラーシュトラ州の州都ムンバイーを拠点としている。この都市の旧名はボンベイと言う。1970年代頃から使われ始めた語句で、元来はヒンディー語映画産業のみを指すのだが、誤用でインド映画全体が「ボリウッド」と呼ばれることもある。インドの言語は、映画が盛んに作られているものに限れば、大きく2つの語族に分かれるのみなのだが、各映画産業は独立性が強く、字幕監修者を付ける際もこの点に留意する必要がある。インド映画の中の特定の言語の映画の専門家だからと言って、別の言語のインド映画をしっかり監修できるかと言えば、そうは問屋が卸さないことが多い。

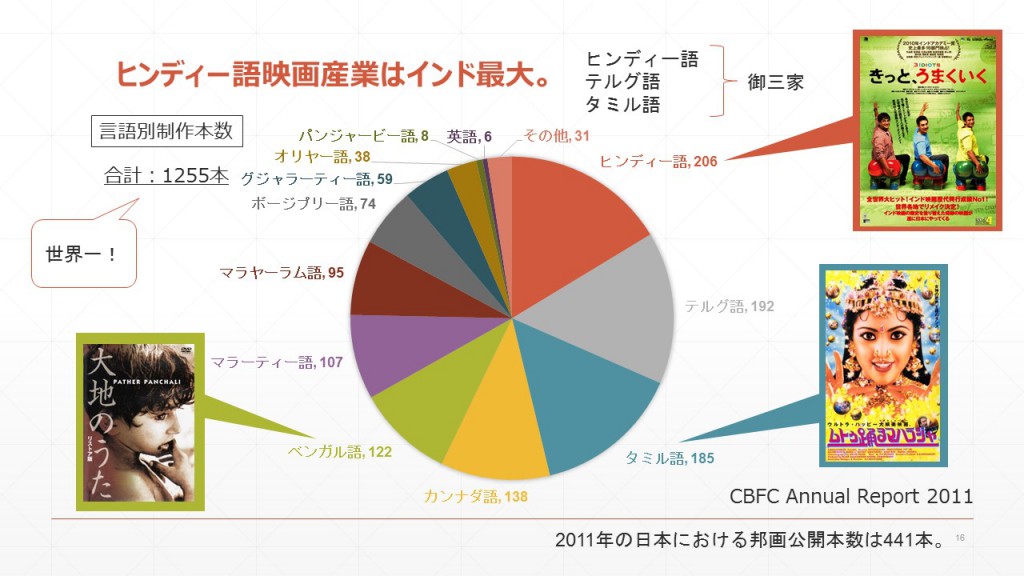

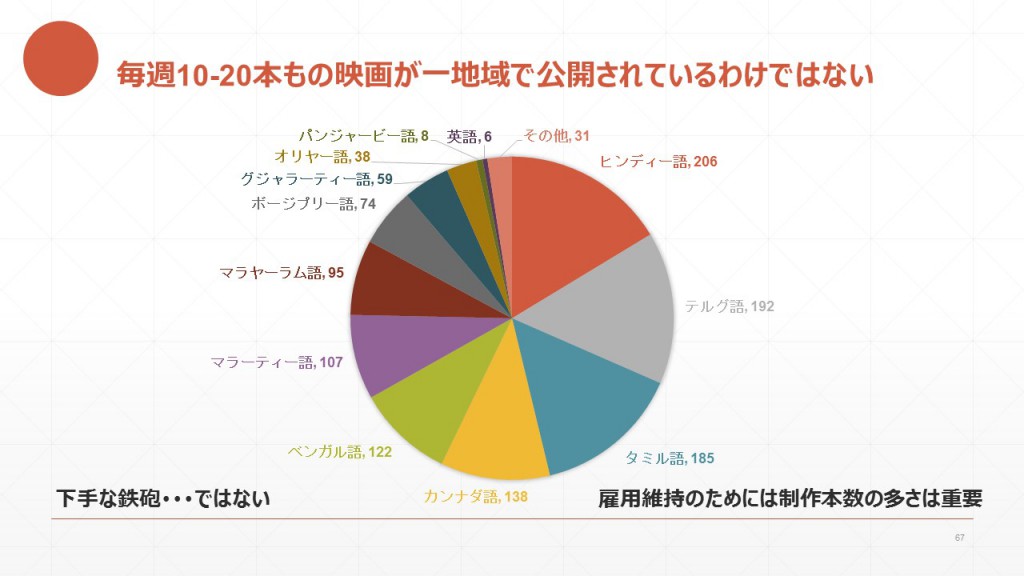

2011年にはインド全体で1255本の映画が制作された。 ((この数字は正確には各年に検閲機関から認証された本数で、制作本数や公開本数とは厳密には異なる)) 映画館上映用の長編映画の制作本数としては世界一である。 ((ナイジェリアが世界一の映画制作本数を誇るとされることもあるが、ナイジェリアで隆盛しているのはビデオ映画であり、映画館向けの映画ではない。また、インドでもビデオ映画が多数制作されているが、この数は上述の数字に含まれていない。2011年の長編ビデオ映画認証本数は862本である。これらを考え合わせれば、インドの「映画大国」の地位はナイジェリアの映画産業が急成長した今も依然として揺るいでいないことが分かる。)) 言語別制作本数を見てみると、ヒンディー語映画が206本で一番多く、テルグ語映画の192本、タミル語映画の185本と続く。これらから多くのことが言える。

まず、インド映画の中でヒンディー語映画が最大規模を誇っているということである。ただ、テルグ語やタミル語の制作本数も十分に多く、年によってはどちらかがヒンディー語を抑えて1位になることもある。 ((テルグ語映画やタミル語映画は相互に吹き替えが行われており、それらも認証本数の中に入って来てしまう。吹き替え映画を差し引いて、2011年のより正確な言語別制作本数を算出すると、多い順にヒンディー語映画(198本)、タミル語映画(184本)、カンナダ語映画(143本)、マラーティー語映画(116本)、テルグ語映画(113本)などとなる。)) ヒンディー語映画、テルグ語映画、タミル語映画の3つがインド映画の「御三家」と言っていい。

制作本数の多さが強調されるインド映画だが、こうやって言語別に見ていくと、それぞれの映画界は現実的な規模に収まっている。同年の邦画の制作本数が441本だったことから考えても、決してインド映画が異常な量の映画を作っている訳ではないことが分かる。この事実は、インド映画に対する偏見――「多かろう、悪かろう」と言ったもの――を拭うために重要だ。さらに、実際に公開まで漕ぎ着ける映画の本数は、ヒンディー語映画では毎年100本前後に留まる。週に2本程度の計算だ。実際には、基本的に週に1本ずつ公開され、時々一度に数本の映画が封切られる週もあるという感じだ。公開本数という面に限って言えば、ごく健全な状態だと言える。

第一次インド映画ブーム以来、日本で劇場公開されたインド映画を、言語別(ヒンディー語とタミル語)に分けてグラフ化したのが、以下のものである:

青い棒がタミル語映画、赤い棒がヒンディー語映画である。第一次インド映画ブームのときは、そのきっかけとなった「ムトゥ 踊るマハラジャ」がそうであったように、タミル語映画を中心としたブームだったことが分かる。一応、ヒンディー語映画の是非も試されてはいるが、この時期にブームを牽引していたのはタミル語映画である。その一方、第二次インド映画ブームは、「きっと、うまくいく」に代表されるように、ほとんどがヒンディー語映画である。この15年の間に二度に渡って盛り上がったインド映画ブームは、実は少し異なるものであった。現在のブームは間違いなくヒンディー語映画が引っ張っている。ちなみに、「ロボット」についてはヒンディー語版とタミル語版が公開されたが、タミル語映画として扱っている。

と言う訳で、これからはヒンディー語映画を中心に話を進めたい。

4.ヒンディー語とヒンディー語映画について

では、ヒンディー語とはどんな言語であろうか。

基本の基本だが、ヒンディー語は英語で「Hindi」と綴られる言語のことで、宗教名「Hindu」とは異なる。この言語のことを「ヒンズー語」もしくは「ヒンドゥー語」と呼ぶ人が少なからずいるが、これは全て誤りである。宗教名の方も「ヒンズー教」ではなく「ヒンドゥー教」と書くのが標準となっている。

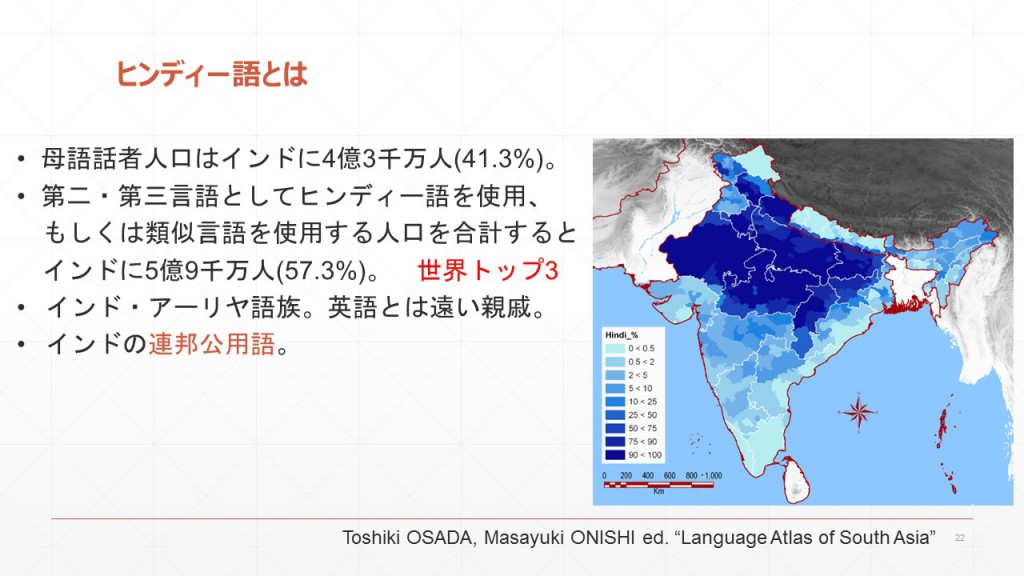

インドにおいてヒンディー語を母語とする人口は2001年の国勢調査のデータによると4億3千万人で、インドの全人口の4割ほどを占めている。話者は北インドに偏重している。上の図で濃い青の部分が、いわゆる「ヒンディー・ベルト」である。第二・第三言語としてヒンディー語を利用している人の数や、ヒンディー語とほとんど同じ言語であるウルドゥー語を話している人の数を含めると、その数は5億9千万人ほどになる。インド国外のヒンディー語話者を加えれば、6億人ほどがヒンディー語の話者ということになろう。ヒンディー語は、話者人口を基準とした世界の言語ランキングでは3位に入る大言語である。

ヒンディー語はインド・ヨーロッパ語族の中のインド・アーリヤ語族に属し、英語などのヨーロッパの言語とは遠い親戚になる。インドの連邦公用語に規定されており、様々な場面で使用が奨励されているものの、ヒンディー語が本当に力を持つに至った理由は、行政の努力ではなく、メディアの力だ。その中でもヒンディー語映画の力は非常に大きかった。インド各地でヒンディー語が通じるのは、教育以上に映画のおかげなのである。

次に、ヒンディー語映画の特徴について説明する。ムンバイーを拠点とするヒンディー語映画は前述の通り、インド映画の中で最大の規模を誇っている。それは制作本数の多さによく表れているが、予算規模、人材、内容などから見ても、インド最大であることには変わりがない。非常に多様な映画作りが行われており、大衆向けのコテコテな娯楽映画から、物好きしか観ないような実験的芸術映画まで、幅広いジャンルの映画が毎年制作されている。娯楽映画ではいくつもの派手なダンスシーンが挿入されることがほとんどで、インド映画の多幸的なイメージ醸成に貢献している映画界のひとつでもある。一般に「ボリウッド」の愛称で呼ばれているが、業界内ではこの呼称は好意的に受け止められていない様子である。海外メディアの中でインド映画全体を指してこの呼称が誤用されることが多いし、「ハリウッドの劣化版」というレッテル貼りにも聞こえるからだ。また、ヒンディー語映画とは言いながらも、汎インド的な言語状況がスクリーン上で再現されることも多く、英語の他、パンジャービー語やマラーティー語などのインド諸語も適宜使われる。

5.ヒンディー語映画のスターたち

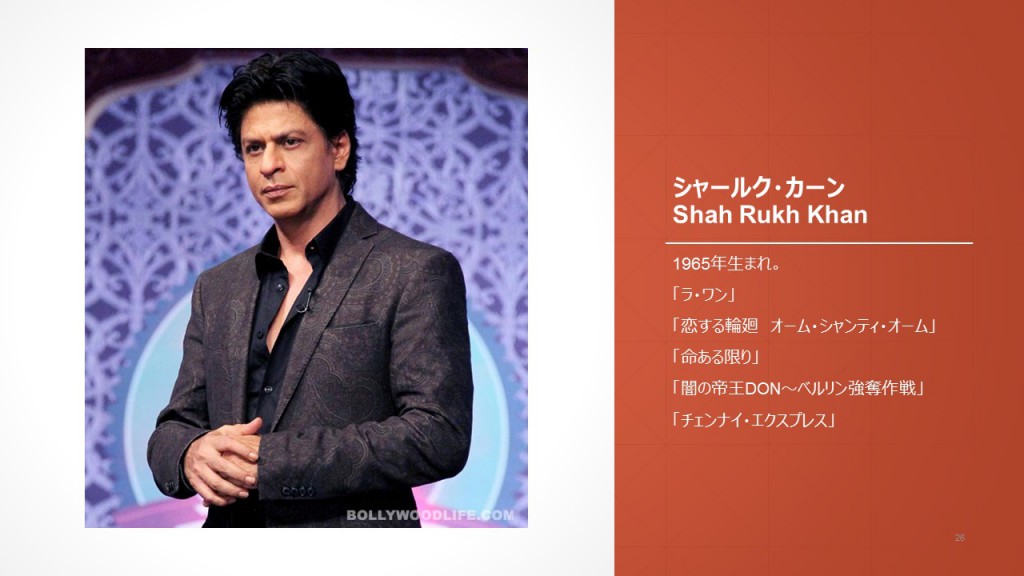

第二次インド映画ブーム期間中に日本で劇場公開されたヒンディー語映画に出演していたスターたちを、男女8名ずつ、合計16名ピックアップしてみた。このリストは、現在活躍中のスターとほぼ同じと言っていいだろう。

■男優

■女優

これらのスターたちを出自別に分類してみた。映画家系出身、つまり家族の誰かに監督や俳優がいて、その影響で映画界に入ったというスターの数は9人。半分以上がこのルートを通って映画俳優になっている。ヒンディー語映画界は決して外部に開かれた産業ではない。ただ、一般人が映画スターになる道が全く閉ざされている訳でもない。映画家系出身ではないながらも映画スターを目指す若者にとって、一番の近道がモデルになることだ。16人中4人がモデルから俳優に転身している。美貌と頭脳に自信のある女性にとっては、ミスコンで受賞することで女優への道が開ける。上記8人の女優の中ではプリヤンカー・チョープラーのみがミスコン出身になるが、他にもミス・インディア、ミス・ワールド、ミス・ユニバースなどの栄冠を引っさげて映画界に進出した女優は多い。全くの一般人から、大学や現劇学校での演技経験やテレビ俳優・CM俳優としての下積みを経てスターに登り詰めたのは残りの2人。シャールク・カーンとヴィディヤー・バーランである。彼らの苦労は並大抵ではなかっただろう。

6.インド映画の舞台裏

ここでちょっと趣向を変えて、インド映画の産業構造やインド映画ができるまでについて少しだけ触れておこうと思う。

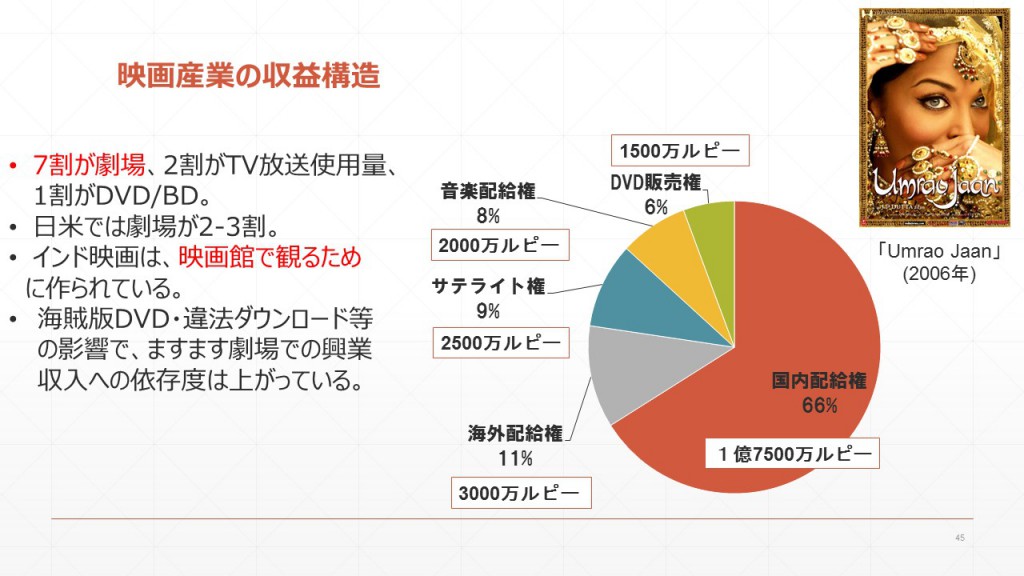

まず、インド映画が何で収益を上げているのかを見てみたい。

おそらく世界の中で特殊であろうが、インド映画は全体のおよそ7割の収益を劇場から得ている。日米では2-3割程度だとされている。これはつまり、インドでは映画館で上映することだけを考えて映画を作ればいいということを意味している。映画館こそが勝負の場であり、映画館で最高のものをパッケージングして観客に提示するのが映画の至上目的となる。映像、色彩、音響、演出など、全てが映画館で鑑賞する観客向けに作られる。これはごく当たり前のことのように思われるかもしれないが、この当たり前が失われつつあるのが世界の映画シーンであり、もし映画産業に陰りが見えるのならば、この要素の欠如が一番大きいと感じられる。インド映画は頑なに映画の良さを守り続けているのであり、これがインド映画の最大の魅力のひとつとなっている。

映画の企画が持ち上がってから実際に撮影に移るまでの過程も独特だ。インド映画は、伝統的にはまず「ナレーション」から始まると言われる。プロデューサー、監督、脚本家などが一ヶ所に集まり、新しい映画の企画について口頭で話し合う行為をインド映画界では「ナレーション」と呼んでいる。もし無名の新人がストーリー原案や脚本を持ち込む場合には、特にこの「ナレーション」が重要であり、プロデューサーや監督に対していかに面白く企画をプレゼンテーションできるかが、採用不採用の分かれ目となる。時々無名の監督や脚本家が突然映画を任されることがあるが、映画家系でないならば、彼らのほとんどは「ナレーション」で成功した人々である。

ある程度企画が決まると、まずは主演俳優が決定される。予算と各俳優のランクに応じて決定されることがほとんどだ。インドではスター・システムが生きており、映画の成功に人気スターの存在は必要不可欠とされている。売れ筋のスターを起用できるかどうかが、映画の成否を分けることになる。ただ、最近では脚本重視の映画作りもだいぶ普及して来た。

キャストとクルーが固まり、企画が本格的に動き出すと、マフーラトという儀式が行われる。これはインド映画にしかない独特の習慣だと言える。マフーラトでは、ココナッツを割ったりして映画の成功が祈願された後、儀式的に1シーンを撮影する。主演の男優と女優が絡むシーンであることが多い。これが実際に映画の中に使われるとは限らない。あくまで儀式的なクランクインである。これをインド各地の配給業者が見学し、配給権を買うかどうかを決める。契約がまとまった場合、プロデューサーが折り合った金額の半分を頭金として受け取り、それを資金源として映画を制作することになる。この習慣があるため、客入りが見込めるスターの存在がよりいっそう重要になるし、配給業者が映画に介入する余地も生じる。かつて映画が「産業」として認められていなかった時代には、映画プロデューサーは銀行から融資を受けることができず、配給業者からの頭金やブラックマネーに頼って映画制作を行わなければならなかった。映画の「産業化」によってこの状況が打開された。銀行の融資や海外直接投資などが許可され、資金的に自由が利くようになった。おかげでプロデューサーや監督は映画作りに没頭できるようになった。

インドに住んでいる間、映画に出演したおかげで、映画撮影の現場を1度だけ見ることができた。他に、TVCMに出演したこともあり、その際にも撮影現場を見る機会に恵まれた。映画並にダンスシーンなどがあったため、映画撮影に近い現場だったのではないかと思う。日本や他の国の撮影現場を見たことがないので、比較することができないのだが、インド映画が持つ華々しいイメージとは裏腹に、撮影現場はかなり地味かつ退屈だ。計画通りテキパキと撮影が進む感じではなく、物事はダラダラと進んで行き、自分の出番以外は放っておかれるため、今何が行われているのかよく分からない。しかし、日没が近付いたり、何らかのタイムリミットが間近になると、やっとエンジンが掛かったようになり、その日のノルマを矢継ぎ早にこなしていくという感じである。基本的に人海戦術で、現場には必要以上に人がいる。ただ、必要な人は必ずいる感じで、例えば仕立て屋が常駐しているため、衣装が必要になると仕立て屋がその場でササッと仕立てたりする。昼食はビュッフェ形式のケータリングで、もちろんインド料理だ。撮影現場で働いている人の多くは日雇い労働者で、1日の撮影が終わるごとに給与をもらっている。彼らは映画を神職と考えているような雰囲気で、どんな些細なことでも映画に関われることを生き甲斐にしているような印象を受けた。映画制作は神や信仰に類する仕事との認識、これがインド映画の本当の原動力だと感じた。

7.インド映画を楽しむコツ

ここからが本講座の本題だ。インド映画を楽しむコツを伝授するというものだが、これは個人差があるので、あくまで自分が長年インド映画を見続けて来た中で培って来たコツとなる。万人に適用されるとは限らないのでご了承いただきたい。

■映画館で楽しむ

先ほどの話が伏線となっているのだが、インド映画は映画館で観てもらうことを前提に作られている。よって、まずは極力映画館で楽しんでもらわなければならない。映画館でインド映画を観て受け付けなかったら、それはそれで結構。だが、映画館で観ない内からインド映画を拒絶したり偏見を持ったりすることだけは避けていただきたいというのがインド映画好きからの共通した願いである。

また、インドに旅行する際には是非時間を作ってもらって、現地の映画館を体験してもらいたいとも思っている。ただ、時間帯によっては全然人が入っていない。平日午前中の回などは閑古鳥が鳴いていることが多い。できることなら週末夕方の回のチケットを入手してもらいたい。今どの映画がヒットしているのかを現地人に聞いてみるといいだろう。ヒット映画ほどチケットの入手が困難になるのだが、ヒット映画を満員の映画館で鑑賞する楽しみは格別だ。インド人がどのように映画を楽しんでいるか、体験していただきたい。

これは日本の映画館関係者へのお願いに近いのだが、是非インド映画のインターミッション文化を尊重して欲しい。インド映画には必ず途中でインターミッションもしくはインターヴァルと呼ばれる中休みが入る。インターミッションがないハリウッド映画上映時にも無理矢理インターミッションが入るほどだ。これは、トイレ休憩や、映画館の大切な収入源である飲食物の購入のために確保された時間なのだが、鑑賞中の映画のこれまで、そしてこれからについて同伴者とあれこれ話し合う楽しい時間でもある。インドの映画監督はインターミッションを映画の盛り上げに最大限活用しており、インターミッション直前に大どんでん返しやアッと驚く衝撃の事実発覚などを持って来ようとする。例えば「きっと、うまくいく」では、主人公ランチョーの正体に疑問符が付く重要なシーンがインターミッション直前にあった。インターミッションを尊重せずしてインド映画の奥深さは味わえない。

■歌と踊りを楽しむ

いろいろ言われているインド映画の歌と踊りだが、インド映画の最大の特徴かつ最大の魅力であることは疑いがない。かつてはインドのみならず世界の娯楽映画に歌と踊りは欠かせない要素だったが、現在までそれを死守しているのはインド映画と、インド映画から多大な影響を受けている南アジア諸国の映画のみとなってしまった感がある。インド映画は、歌と踊りによって映画の娯楽性や完成度を高める努力を絶え間なく続けて来た産業であり、勝手な偏見によって切って捨てていいものではない。

踊りからインド映画に入る、という道は十分あっていいものだと考えている。思い起こせば、まだヒンディー語の理解度が低かった頃、ダンスシーン以外の部分で聴き取りに疲れてしまった僕の脳みそを癒やしてくれたのは、途中に差し挟まれる歌と踊りであった。歌と踊りがあったから、ヒンディー語を見続けることができたと言っても過言ではない。豪華絢爛なインド映画音楽の世界は、単品で非常に魅力がある。

ただ、本当はダンスシーンこそ脳を最大限にフル回転させなければならない。なぜなら、映画を完全に理解しようとした際、まず歌詞の理解が非常に重要になって来るからだ。歌に使われている語句は一般の台詞に比べて難解な文学用語が多くなる上に、ダブルミーニングなど、深い意味を持っていることが少なくない。未だにインド映画音楽の歌詞を一発で完全に理解する自信はない。それなのに、インド映画をまともに理解しているのかよく分からない人が、インド映画の歌と踊りについて、まるで足枷か時代錯誤の産物のように切って捨てることがあるのは、非常に残念である。

映画の制作には多くの人材が関わるが、ダンスシーンも多数の専門家による合作だ。インド映画初心者がよく抱く疑問のひとつに、「歌は俳優が自分で歌っているのか」があるが、答えは明確である。一部の例外を除き、ほとんどの歌は俳優自身ではなくプロの歌手――プレイバックシンガー――が歌っている。いわゆる口パクだが、インド人観客はそれを承知で鑑賞しており、歌手は歌手で、俳優とは別に名声を獲得している。それ以外の分野でも基本的に分業制だ。詩人が歌詞を書き、音楽家が作曲し、プレイバックシンガーが歌い、振付師が振り付けをし、美術監督がセットを作り、俳優やバックダンサーが踊り、監督が撮影する。

ただ、「歌と踊り」とは言っても、最近のヒンディー語映画では歌のBGM化が進んでいる。つまり、歌は流れても俳優は踊らない。口パクもしない。歌をバックにストーリーが進む。その中で多少の踊りがあることもあるが、口パクして歌っているということはない。これがBGM化だ。全曲をBGM化した初めてのヒンディー語映画は「Delhi-6」(2009年)だと言われている。歌をBGMとして使用するのはインド映画に限ったことではないので、より海外市場に受け容れやすくなるためにインド映画自身も自己変革をしていると言える。

また、特にヒンディー語映画界では、ストーリーシーンからダンスシーンへの移行をなるべくスムーズなものにしようとする努力も見受けられる。そのために、まず主人公が歌ったり踊ったりすることの正当性を人物設定に含めることがある。主人公の職業を音楽家、ダンサー、俳優などにしたり、音楽や踊りを趣味としていたりと、様々な工夫が観察される。また、インドには踊りを伴ったイベント――結婚式や祝祭――が多く、それらをストーリーに組み込むことでダンスが自然にストーリーに溶け込むことになる。さらには、ディスコやキャバレーなどをストーリー進行の会場として登場させることで、歌と踊りを導入することも多い。なるべく歌と踊りの唐突さを減らそうとする傾向はヒンディー語映画に強く、南インド映画には弱い。この点でヒンディー語映画の方が進んでいる印象を受ける。

優れたインド映画は、歌と踊りがストーリーと高い親和性を持っている。歌と踊りがストーリーを高め、ストーリーが歌と踊りを深いものとする。よって、歌と踊りがストーリーと高い親和性を持っているかどうかは、インド映画を評価する上で重要なポイントとなる。これがあるために、他の国の映画を評価する基準でインド映画を計れない。

■宗教を知る

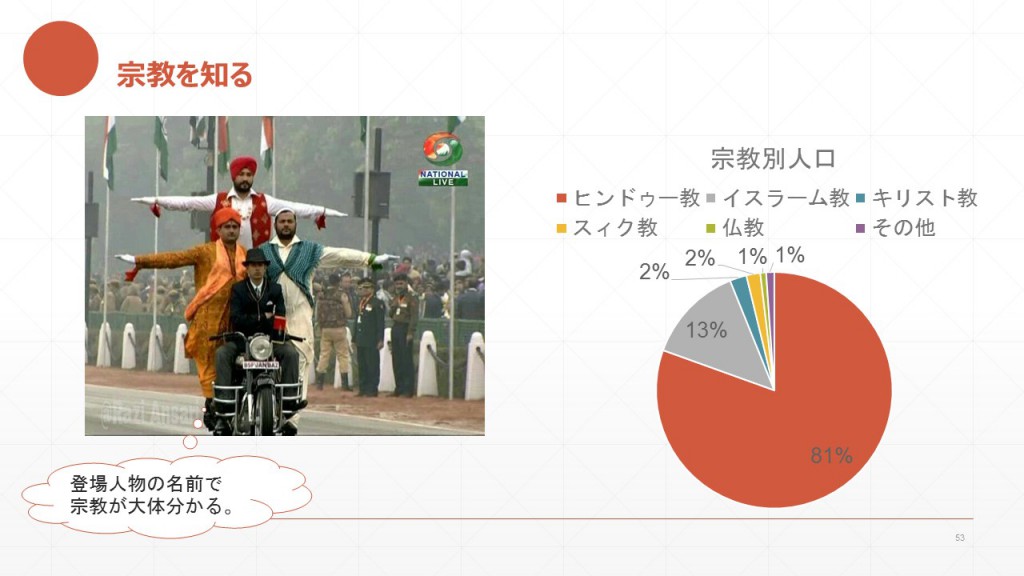

インド映画を楽しむためにはインドのことを知っておく必要もある。例えば宗教である。

インドの人口の8割はヒンドゥー教徒で、イスラーム教徒が1割強、その他の少数宗教がいくつか存在するが、これはあくまでインド全土の平均であり、地域によって偏りがある。イスラーム教徒やキリスト教徒が多い地域もあるし、少数宗教を信仰していながら誰よりも経済力を持っている人々もいる。そして、これらの宗教は必ずしも平和的に共存していない。インドは宗教対立の問題を抱えており、しばしば映画の題材にもなる。よって、登場人物がどの宗教を信仰しているかが、ストーリーを理解する上で重要になって来ることがある。ただ、登場人物の宗教を台詞や文字で明確に提示しない場合が多い。それは、インド人ならば、いくつかの特徴からその人の宗教を容易に推測可能であるからだ。

例えば名前。インド人の名前は単なる個人の識別ではない。名前には宗教をはじめ、多くのアイデンティティー情報が含まれる。映画において、登場人物の名前が出て来た時点で、実はかなりの情報が観客に提示されているのである。字幕ではそれがどうしても抜け落ちてしまうため、インド映画の字幕は難しい。名前からカーストも分かることがあるし、それに伴って所属する社会層や経済状態も大体分かってしまうことが多い。

身なりや服装からも各キャラの宗教が分かる。一番分かりやすいのはスィク教徒だ。ヒゲを生やし、ターバンをしたキャラが出て来たら、それはスィク教徒である。「サルダール・ジー」と呼ばれることもある。愛すべきお馬鹿キャラというのがサルダール・ジーのステレオタイプ的イメージで、ヒンディー語映画の中ではコミックロールを担当することが多い。他の宗教でも特徴的なシンボルやアイテムがあり、これらをチラリと見せることによって各登場人物の宗教が暗に示されることがある。例えば「Raanjhanaa」(2013年)では、ブラーフマン(バラモン)が身体に巻く紐でもって登場人物の宗教を示していたが、これは台詞を追っているだけでは分からないことだ。

宗教が分かるとインド映画はさらに奥が深いものに思えて来るだろう。

■神話を知る

宗教とかなり関連するが、インドには豊かな神話伝承の伝統があり、各時代の文芸で繰り返し参照され、再構築され、発展して来た。これは現代に至るまで続いており、映画もその重要な継承者となっている。インド映画でもっとも重要なのはヒンドゥー教関連の神話であり、その中でも特に重要なのがラーダーとクリシュナ、スィーターとラームという2組のカップルである。

クリシュナとラームはどちらもヴィシュヌ神の化身とされ、どちらも悪を倒すのだが、その性格は随分異なる。クリシュナは悪戯好きなプレイボーイで、笛の名手。彼にまつわる神話には超人的な力を発揮するものが多く、小指で山を持ち上げたり、悪魔を軽々と退治したり、一度に多数の女性たちを相手にしたりする。職業は羊飼いだ。一方のラームは実直かつ真面目。弓の名手で、王家の出だが、訳あって森林を放浪している。真面目すぎるのが災いしてか、彼の人生には苦労が多く、周囲の人々も彼の真面目さに振り回されるところがある。クリシュナとラームは全く対局にある神格である。

インド映画では、クリシュナとラームのイメージが踏襲されることが多い。例えば「Dabangg」シリーズの主人公チュルブル・パーンデーイはクリシュナ的な警官であるのに対し、「Singham」シリーズのバージーラーオ・スィンガムはラーム的な警官だ。「Rab Ne Bana Di Jodi」(2008年)ではシャールク・カーンが1人2役を演じるが、実直な夫スリンダルはラームに近いし、彼が変装したイケイケ男ラージはクリシュナに近い。

また、神話伝承を下敷きにしてストーリーが展開したり、表向きは神話伝承を表現した歌と踊りがありながら、そこに主人公の心情が載せてあったりすることも多い。例えば「Lagaan」(2001年)にクリシュナ生誕祭のダンスシーン「Radha Na Kaise Jale」(ラーダーはどうして嫉妬せずにいられようか)がある。表向きはラーダーがクリシュナに嫉妬する様子が表現された歌詞や踊りだが、そこにはヒロインのガウリーが白人女性エリザベスと親しくなった主人公ブヴァンに対して嫉妬している心情が重ねられている。また、実はラーダーとクリシュナは夫婦ではない。お互いに別の配偶者がいる。現代的に言えば不倫にあたる関係だが、純愛の象徴としてインドではこのカップルが綿々と信仰されている。ラーダーとクリシュナのこの関係は、「Radha Na Kaise Jale」のみならず「Lagaan」全体のベースにある。ラストで、エリザベスはブヴァンとの恋を実らせることなく英国に帰って行くが、そのときナレーションで「エリザベスはブヴァンのラーダーになった」と語られている。つまり、結婚せずとも愛を貫き通したということで、ラーダーとクリシュナの関係を知らなければ本当は理解できない部分である。

インド映画を理解する際、ヒンドゥー教の神話を知ることがもっとも重要なのだが、意外によく参照されるのが、パンジャーブ地方に伝わる悲恋物語である。中でも「ヒールとラーンジャー」が最重要だ。「Raanjhanaa」というヒンディー語映画があったが、この題名は「ヒールとラーンジャー」の主人公ラーンジャーから取られている。他に、アラブ地方に伝わる悲恋物語「ライラーとマジュヌー」もよく出て来る。このように、インドの説話文学を知ることで、インド映画の世界は無限大に広がって行く。

■お祭りを知る

やはり宗教と無関係ではないのだが、インドのお祭りを知ることも、インド映画を楽しむ上で重要だ。それぞれのお祭りには特有の意味があり、ストーリーの中で重要な転機となることも多い。

ヒンドゥー教の三大祭とされるのが、10月頃のダシャハラー祭(ドゥルガー・プージャー)、11月頃のディーワーリー祭、そして3月頃のホーリー祭だ。ダシャハラー祭は悪に対する善の勝利を意味しており、悪役の最期などがダシャハラー祭に合わせられる傾向が非常に強い。ディーワーリー祭はインドの新年であり、新しいことが始まることを予感させる。ホーリー祭は寒さの終わりと暑さの到来を祝うお祭りだ。恋の芽生えや関係の改善など、人間関係の変化が重ね合わされることが多い。

この他にもインドには無数のお祭りがあり、それぞれ意味がある。例えば8月頃に祝われるラクシャー・バンダンは兄妹のお祭りだ。この日、妹は兄にラーキーと呼ばれる手首に巻く紐をプレゼントし、自分を守ってくれるように頼む。だが、ラーキーは血縁以外の男性にも巻くことができる。その場合、その男女は義兄妹の関係となる。つまり、その男女は恋愛関係ではなくなる。ラーキーは、女性がしつこい男性を公式に振る手段にもなっており、映画でもこちらの意味で出て来ることが多い。

お祭りには地域色もある。ヒンディー語映画が拠点とするムンバイーを擁するマハーラーシュトラ州特有のお祭りと言えば9月頃のガネーシュ生誕祭だ。ヒンディー語映画ではガネーシュの像を海に流すシーンが頻繁に登場するが、これがガネーシュ生誕祭である。ガネーシュは障害を取り除く神。映画にこのお祭りが出て来た場合、お祭りの最中に何か重大な転機となる事件が起きる可能性が高い。

ヒンドゥー教だけでなく、イスラーム教をはじめとした他の宗教のお祭りももちろん登場する。それぞれのお祭りの意味が分かると、インド映画はますます面白くなる。

■結婚式を知る

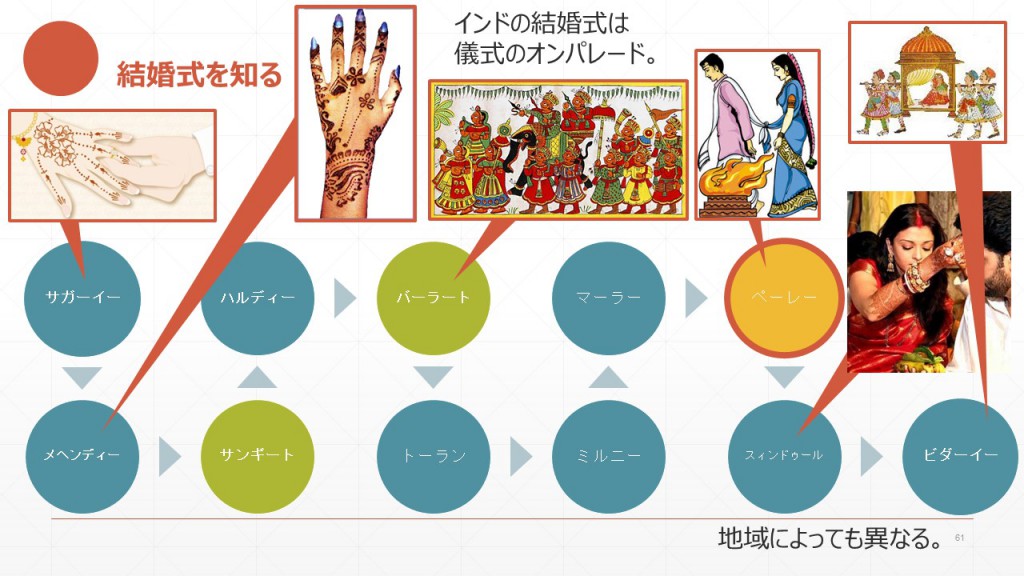

恋愛映画はインド映画の王道であり、恋愛映画である以上、結婚でもって完結することが非常に多い。たとえラストでなくても、結婚式が映画中に出て来ることは多い。だが、インドの結婚式は独特で、外国人には分かりにくいところもある。

実はインドの結婚式は細かい儀式の連続で成り立っている。やはりそれぞれに意味があり、決められた順番で進んで行く。今どの段階まで結婚式が進んだのかを把握することは、ストーリーを理解する上で欠かせない。しかしながら、結婚式には地域差やコミュニティー差も多く、インド人であっても他地域や他コミュニティーの結婚式は初体験ばかりということになる。それでも、ヒンディー語映画の中では結婚式が標準化して来ているところもあり、ひとまずはそれをマスターすれば対応できる場面が多い。

ヒンディー語映画で標準となっているのは主にパンジャーブ様式の結婚式である。ただ、映画が結婚式の流行を規定しているところもあり、映画に合わせて現実での結婚式も変化している。映画と結婚式は相互に影響を及ぼし合いながら発展して来たと言っていい。よって、ここではヒンディー語映画の結婚式でよく見られる、典型的なフィルミー結婚式について解説したい。

まず、結婚式本体の前に婚約式(サガーイー、マングニー、シャグンなどと呼ばれる)が行われる。このとき婚約指輪の交換が行われ、結婚式の日取りが決定される。花嫁の母親が花婿の額に赤い印(ティラク)を付けたりする儀式が平行して行われることもある。元々は近親者のみが出席する小さな儀式だったようだが、ヒンディー語映画では結婚式に劣らない豪華なパーティーとして演出されることもあり、現実世界でもその影響で年々豪華になっているようだ。指輪の交換があるため、慣れていない人の目には婚約式が結婚式に映ってしまいがちなのだが、婚約は婚約であり、まだこの縁談はどうにでも転ぶ可能性がある。なお、婚約式は特別な事情がなければ結婚式の数ヶ月前に行われる。1年以上前ということもあるようだ。

インドの結婚式は何日間も続くことで知られている。結婚式の3日前ぐらいになるとメヘンディーという儀式が行われる。花嫁の手や足に、ヘナ(ヒーナー)と呼ばれる植物性の色素で美しい幾何学模様を描く。「タトゥー」と呼ばれることもあるが、永久に残る入れ墨とは全く異なるもので、1週間ほどで自然に消える。メヘンディーは結婚式のみならず祭日などでもインドの女性たちが施す。お祭りが近くなると街角のメヘンディー屋の前には長い行列ができる。だが、結婚式の時のメヘンディーは特別で、地肌が見えないほどビッシリと模様が描き込まれる。これは隙間を不吉と考えるインド人独特の美意識が関係していると思われる。

メヘンディーとほぼ時を同じくして、サンギートという儀式が行われる。両家の女性たちが集まって、座って太鼓を打ち鳴らしながら、一緒に歌ったり踊ったりする。両家の親交を深める意味があるが、卑猥な歌が歌われたり、相手を中傷するような内容の歌があったりもして、日本人にはなかなか理解しがたい儀式だ。歌と踊りを伴うため、ヒンディー語映画で好んで取り上げられる。

結婚式の直前になると、様々な細かい儀式が行われるのだが、映画でよく登場するのはハルディーの儀式だ。花嫁の顔を中心に身体中にターメリックが塗りたくられる。結婚式を前に、花嫁の肌を最高の状態にする目的がある。花婿の方にもターメリックが塗られることもあるようだ。このハルディーの儀式が終わると、花婿と花嫁は結婚式まで会うことを禁止される。

結婚式の当日、花婿は、白馬や自動車などの乗り物に乗り、花婿側の参列者や楽隊を従えて、町中をパレードしながら花嫁を迎えにやって来る。これがバーラートであり、バーラートに参加する人々をバーラーティーと呼ぶ。伝統的にはバーラーティーは花嫁の家にやって来るのだが、最近では広場や催事場などで結婚式を行うことが増えて来た。バーラーティーたちはとにかく踊らなければならない。特に花婿の友人たちはここぞとばかりに踊りまくる。バーラートのときに踊ってくれる友人がいないのは大変な不名誉なことであるため、インド人は友人を大事にする。やはり踊りがあるのでヒンディー語映画では組み込みやすい儀式である。

花婿が式場に入る前に、いくつかの儀式が行われる。花婿が会場入り口の門を清めたり、花嫁の母親が花婿を吉祥な品物を載せた盆(アールティー)でもって迎えたりする。これをトーランと言う。花嫁側の家族が花婿とその家族・親戚を出迎える。これがミルニーである。花婿が会場入りしてしばらくすると、花嫁も会場に入って来る。そして花婿と花嫁が顔を合わせる。親同士が結婚を決めるアレンジド・マリッジの伝統的な結婚式では、このとき初めて花婿と花嫁が顔を合わすのだが、最近では次第にそういうことはなくなって来た。恋愛結婚が増えて来たこともあるのだが、若い二人があらかじめ会ってお互いを確かめたり、FacebookなどのSNSでお互いを見つけて交流したりするようだ。花婿と花嫁が相まみえると、まずは花輪を交換し合う。これは、お互いがお互いを生涯の伴侶として認めたことを示す。ただ、このとき花婿側の友人が花婿を高く持ち上げて、花嫁がなかなか花婿の首に花輪を掛けられなくしたりする妨害があったりと、ちょっとした悪戯もある。

現代の結婚式では、ここから披露宴が始まる。既に招待客には軽食が振る舞われていることが多いが、新郎新婦の到着により、本格的な宴となる。会場にはダンスフロアが設置され、DJが大音量でダンスナンバーを流している。食事は立食のビュッフェ形式で、もちろんインド料理が提供される。ヒンドゥー教の結婚式では酒類が出ないことも多いが、スィク教では存分に酒類が出る。新郎新婦は壇上に座らされ、参列者たちはグループごとに彼らのところへ行って挨拶をし、一緒に写真撮影をする。写真撮影が済み、一通り腹が膨れ、思う存分踊ると、参列者たちはポツリポツリと帰って行く。

ただ、結婚式はまだ終わっていない。終わっていないばかりか、まだ結婚は成立していない。インドでは結婚は神様との契約であり、一番重要な儀式ペーレーは神様しか起きていないような時間、つまり深夜に執り行われることが多い。おそらく日中は神様は信者のいろいろな願い事に耳を傾けなければならないので多忙なのだろう。ヒンディー語映画では便宜上なのか日中にペーレーが行われることがほとんどなのだが、現実世界ではヒンドゥー教の新郎新婦は深夜にひっそりと婚姻の儀式を行う。ペーレーは、ブラーフマン(祭司)が執り行う。ブラーフマンは、新郎新婦とその家族が同席の下、祭壇に灯された火に様々な供物を捧げ、マントラを唱える。一通りの祭祀が終わった後、新郎新婦は祭壇に灯された火の周囲を7回回る。このとき7つの誓いを立てると言われている。7回回り終わった時点で正式に婚姻が成立となる。逆に言えば、7回回り終わるまで何でも起こり得る。もちろん、映画では回っている間に何かが起きることが多い。

婚姻が成立すると、花婿は花嫁の前髪の分け目に赤い粉で線を引く。これをスィンドゥールと言う。スィンドゥールは既婚女性の証である。結婚式の後からは、女性は自分でスィンドゥールを引くことになるのだが、このときだけは夫に付けてもらう。都会ではスィンドゥールを付けている既婚女性が減って来ており、映画中でもあまり見なくなった。また、スィンドゥールの他にマンガルスートラという首飾りを花嫁に着せることもある。マンガルスートラも既婚女性の証である。インドには他にもバングルやトーリング(足の指輪)など、女性の既婚状態を示す装身具がいくつかあり、結婚式のときに着用することが多い。

一通り儀式が終わると、花嫁は花婿と共に婚家へ旅立つ。これがビダーイーである。涙ぐむ花嫁が自分の生家に背を向けて米粒を頭の上から後ろに振りかける仕草がよくスクリーン上でも描写される。幸せの一部を実家に置いて行くという意味がある。

この後、花婿の家に到着すると、花嫁を迎える儀式があり、その夜、スハーグラート、いわゆる初夜がある。夫婦はこの瞬間をもって心身ともに結ばれることになる訳だが、インドの結婚式は冗長で非常に疲れるため、スハーグラートのときに是非とも身体を交わせなければならないのかはよく議論される話題である。これは各人の状況に依るだろう。ヒンディー語映画のスハーグラートでよく描かれているのは、美しく飾られたベッドの上でヴェール(グーンガト)に顔を包んだ花嫁が花婿の来るのを待っている姿である。そのヴェールを花婿がゆっくりと上げ、花嫁の顔を見る。伝統的には新郎新婦はこのとき初めてはっきりとお互いの顔を見ることになる。花嫁は花婿に牛乳を渡すが、これもスハーグラートの定型的なステップである。花婿は牛乳を飲んで精力を付ける。

映画によっては以上のプロセスがサラリと描写されることもあるし、それぞれの段階で重要な事件や転機を用意している映画もある。どちらにしても、これらの流れが頭に入っているのと否とでは、インド映画の楽しみ方がだいぶ異なって来るだろう。

■エモーションを楽しむ!

以上では、「~を知る」として、「これこれこういう知識がなければインド映画は楽しめない」というようなことを書いて来たのだが、これは、「これらの知識がなければインド映画を全く楽しむことができない」ということを言っているのではない。これらを知っていれば、よりインド映画を楽しめるというだけである。おそらくインド映画を楽しむために最も重要なのは、「エモーション」を理解することである。これは知識とは関係なく、心の問題だ。

インド映画が他の国の映画――特にハリウッド映画――と異なる点として、よく「エモーション」という言葉が使われる。日本語に訳すと「感情」だ。インドの映画人たちは、インド映画には「エモーション」がある、ということをよく主張する。逆に言えば、ハリウッド映画には「エモーション」がないのだと言う。いくら何でも感情描写のない映画はないだろう。では、一体インドの映画人たちが言うこの「エモーション」とは何であろうか。

どうやら「エモーション」は、家族の絆と同義の言葉であるらしい。インドでは家族の絆が非常に強く、あらゆる人間関係の基礎となっている。映画ではそれがさらに強調されて表現される。だが、それ故に、家族への愛と男女の愛の葛藤が生まれやすく、そこに「エモーション」が生じる。家族の絆が薄い国の映画では、この「エモーション」は生じにくい。インド映画は、「エモーション」を中心に映画作りを行っていると言っても過言ではない。

それはあたかも、登場人物の外見ではなく、心にカメラを当てて撮影しているかのようだ。このような状況に置かれたら人間はどのようなことを感じるか、シチュエーションが提示され、「エモーション」が描写される。心が主人公であるが故に、心が動くときは、歌も流れるし、踊りも踊るし、突然スイスにも飛ぶ。映画は現実世界の忠実な再現ではなく、心の映像化なのである。この部分がすんなりと理解できるかどうかで、インド映画を楽しめるかどうかが分かれるように思う。

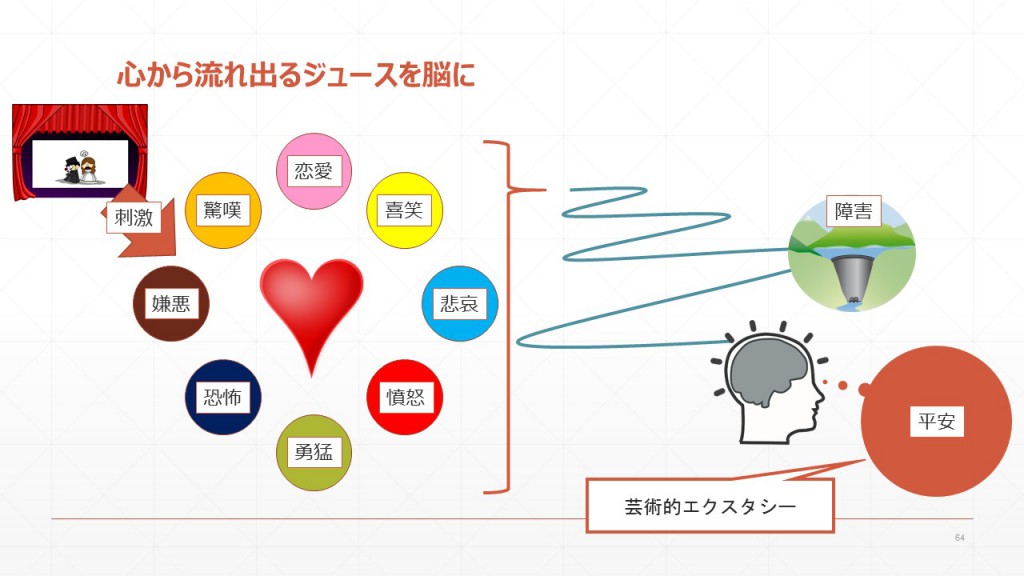

以上は、観客がインド映画をどのように楽しむかという、観客側からの見方だが、映画制作側の視点からは、観客の「エモーション」をどのように刺激するかが問題となる。その際、やはりインドの古典的な芸術理論「ナヴァラサ」を参照するのが一番手っ取り早い。バラタという人物が著した「ナーティヤシャーストラ」という芸術理論書で説明されている理論である。

現在では否定されているが、かつて「味覚地図」という考え方があった。舌の各所に、甘い、苦い、酸っぱいなど、それぞれの味を感じる部分があるというものだ。これを心に適用すると分かりやすい。心にも、刺激されるとそれぞれの感情を発する部分があるとする。心には一般に8つの感情点が認められており、それぞれ恋愛、喜笑、悲哀、憤怒、勇猛、恐怖、嫌悪、驚嘆の感情を発する。日常生活では、外界から様々な刺激を受けることで、それらから一般的な感情が発せられるが、芸術作品を鑑賞しているときは、一般的な感情と似ていながら別のものが発せられる。これを「ラサ」と呼んでいる。直訳すれば「汁」や「ジュース」だ。日本語では「情感」と訳されることが多い。このラサが絶妙に混ざり合って脳に達することで、平安という名の満足感、高揚感、恍惚感、もしくは芸術的エクスタシーを味わうことができる。

ラサが一般的な感情と異なるのは、この芸術的エクスタシーに昇華される点である。一般的な感情は、例えば悲哀の感情が分かりやすいが、芸術的エクスタシーには昇華されない。現実世界で悲しい出来事が起こった際に心から発せられる悲しさは、その後、満足感に変化することはない。だが、演劇や映画などの芸術作品で演じられる悲しい出来事に直面した際に観客の心から発せられる悲しみのラサは、その他のラサと混じり合って、物語の終了時には芸術的エクスタシーに昇華する。

インド映画は、これら8つのラサが平安のラサに昇華する前に、ダムで堰き止める。男女が出会い、恋に落ち、結婚しようとしたとき、怖いお父さんが出て来て、頑として結婚を許さない。観客の心は、この男女が幸せに結ばれることを望む。だが、ダムで堰き止められているので、なかなか平安のラサに昇華できない。そうしている内に心から発せられるラサがどんどんダムの内側に溜まって行く。ラサが巨大な湖となったところで、急にダムの堰は切られる。娘の手を掴んで離さない怖いお父さんの手が突然離される。怒濤の如くラサの津波が観客の脳に押し寄せ、巨大な満足感となる。これがインド映画の「エモーション」コントロールの極意である。インド映画は観客の心をコントロールする。このコントロールに素直に従うことができれば、インド映画を心から楽しむことが可能となる。インド映画は、モーション・ピクチャーならぬ、エモーション・ピクチャーなのである。上記でインド映画を理解する上で重要と規定した知識の数々も、所詮はこのエモーション・コントロールを助けるためのものに過ぎない。

8.インド映画の誤解を解く

最後はまとめである。もしかしたら以上のことを読んでもインド映画を10倍楽しむことにはつながらないかもしれないが、これから述べる5点については、是非理解していただきたいと思う。日本人がインド映画に対して抱きがちな誤解である。

インド映画はボリウッドとイコールではなく、ボリウッドはインド映画全体を指す言葉でもない。ボリウッドはムンバイーを拠点とするヒンディー語映画のみを指す言葉だ。

確かにインド映画全体で見ると制作本数や観客動員数の面で世界一の規模を誇っているが、言語別に各地に散らばっている各映画産業を見てみると、それぞれの規模は日本の映画界よりも小さくなる計算だ。例えば、2011年のヒンディー語映画の制作本数は206本。これらが全て公開される訳でもないし、インド全土で上映される訳でもない。ヒンディー語映画は比較的広い地域で上映されるが、その他の言語の映画は、ほとんどの場合、その言語が話されている地域で公開されるのみだ。よって、インド全体の年間制作本数が1000本を越えるとは言え、毎週10本、20本もの映画がインドの全ての映画館で同時に公開されている訳ではない。インド全国の公開本数を合計すればそういうことになるかもしれないが、一地域で毎週公開される映画の数は現実的なものだ。ヒンディー語映画に限って言えば、毎週1本というのが標準である。なぜこういうことをわざわざ言うかというと、量の多さが質の低さを想起させる怖れがあるからである。各地の産業別に見れば、インド映画は現実的な規模に留まっている。また、毎年安定した数の映画が作られていることは、映画産業に関わる人の雇用維持に多大な貢献をしているという見方も重要だ。映画産業は、制作本数が多い内には衰退しない。衰退するのは、制作本数の減少によって映画に関わる人々の雇用が維持できなくなり、優秀な人材が流出して質が低下、人気がなくなって制作本数がさらに減るという負の連鎖が起こったときだと言える。インド映画にはまだその兆しは全く見られない。インドでは映画関係職は神職にロマンある職業である。毎年多くの人材が夢を抱いて映画界に流入しており、多くの映画を作り続けている。

歌と踊りはインド映画の最大の特徴であり、かつ最大の魅力である。質の高いインド映画は歌と踊りが映画の質向上に多大な貢献をしている。歌と踊りは「突然」挿入される訳ではない。特にヒンディー語映画では、ダンスシーンへの不自然な移行が極力抑えられており、人物設定や状況設定などで歌と踊りが途中で入っても違和感がないように工夫されている。最近のトレンドはBGM的に楽曲を流すことであるが、これは世界中の映画で普通に採用されている手法である。インド映画に歌と踊りが入るのは確かだが、「突然」入る訳ではないということを理解していただきたい。

日本でインド映画が紹介される際、「貧困層の現実逃避」ということが言われることがある。大金持ちの自由な恋愛をスクリーンで観て、貧しい庶民が辛く苦しい現実から一時的に逃避するための娯楽がインド映画という訳だ。かつてはそういう時代もあったかもしれない。だが、マルチプレックスの普及後は、インド映画の観客層は一変し、今では都市在住中産階級の若者を中心に人気を集める強力なメディアに変貌した。現実逃避という面は否めない。インド映画で描かれる人生は、現実離れした豪華絢爛かつ自由奔放なものが多い。だが、これは貧しい人々が苦しい現実を忘れるために作られているのではなく、問題が山積するインドの現実からミドルクラスの人々が一時的に逃避できることを一番の目的としている。

なぜか日本のメディアはインド映画を「キスが御法度」としたいようだが、実際には全く違う。インド映画では昔からキスシーンがあり、21世紀以降はキスのないロマンス映画の方が珍しくなって来ている。ベッドシーンも普通にある。局部の露出は厳しく制限されているが、キスやベッドシーンをスクリーン上で表現すること自体に大きな問題はない。ただ、インドにも年齢認証があり、過激なベッドシーンを入れようとすると、18歳未満に上映できなくなったりする。その程度の影響があるだけだ。

インド映画に対する以上の5点の誤解を解いていただいて、まだ誤解をしている人々が周囲にいたら、是非とも啓蒙していただきたい。

ピンバック: 実話のボリウッド流再解釈「パッドマン」を考察する 映画レビュー|ムービニアンズ